|

考古学界最近都在纪念4月2日去世的日本考古学家樋口隆康,他最著名的研究是铜镜,也在“丝绸之路”上做过考古调查,1957年参加敦煌调查团,又在阿富汗战乱前调查了巴米扬石窟。不过这些,你知道或不知道,都没有太大关系。 有樋口教授这样成就的日本人可能没有多少,但和他一样热爱丝绸之路的日本人,可远远不止他一个。 那么问题来了,丝绸之路与日本人有什么关系? 至今为止,关于丝绸之路最为经典的纪录片,还是日本NHK1980年至2007年制作的《丝绸之路》系列。而参与摄制的“卡司”也是后来者无法超越的:日本文豪井上靖在《敦煌》一集出镜充当“主演”,还有陈舜臣、司马辽太郎、池田温这些响当当的人物依次出场,喜多郎的《丝绸之路》原声大碟,现在在中国还很好卖。

文艺青年一般都会有这张碟。 据说,当年的《丝绸之路》在日本播出时,收视率曾达到21%——大约相当于如今人们看春晚的劲头。 另外一个据说是,NHK的拍摄计划始于一本畅销书。1958年,井上靖出版了《敦煌》与《楼兰》,1959年这两本小说同时获得日本每日艺术奖。这个由日本三大报之一每日新闻社颁发的奖项,在当时没有什么娱乐选择的日本社会,让这两本小说迅速风靡,尤其是《敦煌》,直到今天,还有人因为这本书而去敦煌旅游。

井上靖在《丝绸之路》的第三集《敦煌》中出镜。 《敦煌》这本历史小说缘起于一则敦煌书卷。有一种说法是,井上靖在读到一卷《心经》时,发现其后有题跋,跋曰:“维时景佑二年乙亥十二月十三日,大宋国潭州府举人赵行德流历河西,适寓沙州。今缘外贼掩袭,国土扰乱。大云寺比丘僧搬移圣经于莫高窟而罩藏壁中。于是发心敬写般若波罗蜜多心经一卷,安置洞内。伏愿龙天八部,长为护助城隍安泰,百姓康宁;次愿甘州小娘子承此善因,不溺幽冥,现世业障并皆消灭,获福无量永充供养。” (翻译一下就是,宋朝举人赵行德去河西游历,在瓜州遇到了恐怖份子。他看到大云寺的僧人们把经书藏到莫高窟里,于是也手抄了一卷心经,并许下两个愿望,一是国境泰平无攘扰,二是“甘州小娘子”安好无恙。) 寥寥数语的题跋却让井上靖脑洞大开,并以赵行德和甘州小娘子创作了《敦煌》这部小说,小说里,小娘子变身成了回鹘公主。 有了《敦煌》广泛的群众基础后,NHK的《丝绸之路》接着一炮打响,NHK又在2005年至2007年相继拍摄了《新丝绸之路》系列。

1988年中日合拍电影《敦煌》 至于学术方面,如今国内学者要使用斯坦因伯希和李希霍芬的原始出版资料,大多还是到日本国立情报研究所(相当于我们的中科院)搭建的“数字丝路”平台,里面有一个“东洋文库珍本数据库”去找。 也并不是只有电视台和学术界在自high。笔者曾前往帕米尔,在那草木不滋人迹罕至的茫茫高原上,最常见的是体型高大的北欧旅行者,他们要么骑自行车,要么骑摩托车周游大陆;其次常见的就是日本游客了,他们的旅行就正常得多,一般是租越野车。 在位于塔吉克斯坦的帕米尔高原的一个小镇的宾馆内,我们遇到过两位日本游客,69岁的本多海太郎和62岁井手Maya,他们每年都要在中亚旅行一段时间,寻找传说中的丝绸之路,那时已经是他们第四次旅行了。 还是同样的问题:日本人对丝绸之路为什么爱得深沉? 本多海太郎先生和井手夫人的回答是,这是岛国人民的大陆情结。 “情结”这种东西太个人化,我们不妨从历史渊源看看日本人与丝绸之路有着怎样的爱恨情仇。 19世纪末20世纪初,英俄正在中亚抢地盘抢得头破血流。可是这片遍地黄沙戈壁的亚洲腹地,19世纪初的欧洲人对它几乎一无所知,学术界因此也迫不及待地参与进来,中亚地理探险与考察成了一只热火朝天的概念股。 让我们找个时间点穿越下,比如1900年3月,当瑞典人斯文?赫定在第二次中亚探险中发现楼兰遗址的时候,斯坦因还在筹备他第一次中亚之行。在这次旅行中,他将发现和田的古藏和尼雅遗址。在此之后,他的名字才能第一次登上《泰晤士报》。 在1900年的前一年,罗马开了一场国际东方学代表大会,本来这场大会的主角是俄国人、德国人、英国人这些欧洲大佬,没有中国日本这些东方国家什么事。但那时,日本刚刚打赢了自己都没想到能赢的甲午战争,自信心爆棚,便主动在会上轧了一脚,与会代表便有后来被称为近世日本汉学三驾马车之一的白鸟库吉(其他两驾分别是内藤湖南和桑原骘藏)。 日本人轧的这脚闹猛也不是没有来由的。1890年代末的日本,浩浩荡荡的明治维新已经基本完成,如饥似渴地派人赴西洋求学的不仅有政府,还有教宗。作为日本最大的净土宗大本山的东西本愿寺,最早派遣留学僧出洋学习。 1899年,富二代大谷光瑞(他是西本愿寺第21代法主明如上人的长子,那时他刚刚新婚,妻子是大正天皇的大姨子,当然那时还是王储)先是游历了中国,然后是欧洲,接着到印度、锡兰,然后转道耶路撒冷,最后侨居英国。他在旅欧期间还去过北极圈。因为旅游经验很丰富,大谷光瑞被推选为英国皇家地理学会会员。这样,他就与斯坦因的圈子有了交集。有人说他曾登门拜访过斯坦因,但似乎没有明确的资料记载过这件事。

大谷光瑞 最直接的让日本有兴趣去这个东方学会议上轧下闹猛的事情,大概是1890年一名英国军官鲍尔从库车买到的56本桦皮文书(史称“鲍尔文书”)。此前,最古老的印度系统文字写本是日本奈良法隆寺藏贝叶经写本。结果“鲍尔文书”经鉴定比法隆寺藏经还要早。 既是日本西本愿寺未来法主又是英国皇家地理学会会员的大谷光瑞几乎是宿命般地也对中亚产生了兴趣。大谷的随员藤井宣正的书信中就提到,他与大谷“猊下”(注:日本对高僧的敬称)如何在严寒的伦敦用读书过冬:“天天都去大英博物院查阅东洋的古文书。还有一段时间,我在大谷光瑞猊下的指导下,花费了好几个月的时间,去调查中亚古今的教况、地理、历史等,这些都是意想不到的事情。” 1902年夏,计划回日的大谷光瑞决定在回国途中顺便去一趟中亚,当然还是考察佛教寺院遗迹为主。这支探险队的成员大都是西本愿寺的留学僧。渡边哲信曾留学俄国圣彼得堡,后转学至伦敦,专攻基督教史,尤其关注景教。堀贤雄于在牛津大学地理学院学过地形测量学。井上弘圆是日本退役军人,曾参加过中日甲午战争。藤井宣正曾在柏林和巴黎学习梵语,获得哲学博士学位,并数次游历印度,是大谷光瑞的随从。 这一年,他们的名字也上了《泰晤士报》:“……这支考察队的目的是在中亚、印度和中国寻找佛教的遗物,尽可能远地探寻佛教从其发源地向北、向东传播到日本的线路。考察队的成员总数一共是7人,全都是日本人。大谷光瑞伯爵的父亲大谷光尊现在居住在京都,是西本愿寺的法主,也是亲鸾的嫡传后裔。亲鸾是公元11世纪的人,是佛教真宗最富有的创始人。……” 大谷探险队到了中国境内的塔什库尔干后,兵分两路,大谷光瑞率众人南下印度,堀贤雄和渡边哲信经丝路南道进入和田,到阿克苏,回到喀什噶尔,然后到达库车,10年前就是在这里,英国人鲍尔买到比日本法隆寺贝叶更早的经文。堀贤雄和渡边在库车住了3个多月,探访了许多佛教遗址,堀贤雄当时兴奋地写道:“库车是……最有趣的地方。” 不过,若干年后,当他们回顾这段时光,一定会感到非常非常懊悔。因为他们在库车勾留太久,东返路过敦煌时担心没有足够盘缠去莫高窟,错过了“二十世纪三大发现”之一的莫高窟,而把这个机会留给了4年之后的斯坦因。1907年,第二次来中亚探险的斯坦因发现了敦煌莫高窟这个宝藏,攫取了敦煌写本二十四箱、绢画和丝织品等五箱,举世为之震惊。 1937年出版的《新西域记》里,渡边哲信这样写道:“在库车滞留的时间有点过长,对于今后剩余旅程的路费是否够用,心中没有底。由于怀着这样的心态上路,虽然对敦煌千佛洞的壮观早就有所耳闻,也知道《西域水道记》等书中详细记录的东西,在大约一个星期的返程途中,对于途经的敦煌也没敢前去探访。后来的几年里,伯希和和斯坦因都攫取了世界性的功名。而我们自己呢,虽然有首先到达敦煌的机会,但是却失掉了这次机会,这真是千古的遗憾事。” 或许,正是这种“千古遗憾”才让更多的日本人为之神魂颠倒萦系终生吧。

大谷探险队盗走的佛像 1905年,日本又打赢了一场更没想到能赢下来的日俄战争。征服大清帝国后又征服了沙皇俄国的明治日本,就像那冉冉升起的坡上的云,青春勃发,磅薄汹湧。大谷光瑞趁势又组织了两次中亚探险。 到了1914年,西本愿寺爆出内部财政问题,一些产业的经营被指浪费,大谷在中亚亦所费不赀,因此出现了一些反对大谷的骚乱事件。同年5月,大谷被迫辞去法主职务,随后转向中国、南洋、土耳其等地经营农业,并长期留住中国,在上海郊区兴建无忧园,设置电台,从事谍报活动。1933年移居旅顺,也就是现在的大连。战后他患上膀胱癌,直到1947年才被允许回国,次年病逝。 大谷光瑞侨居旅顺时,曾将西域出土品运往旅顺,并在此建起博物馆。1945年日本战败,前苏联红军接管该馆之前,有相当一部分所藏的敦煌西域文物被运回日本,有620件敦煌汉藏文写经被遗留在此,后来入藏北京图书馆善本部。 流散于中国和韩国的大谷收集品仅是一小部分,大部分收集品现藏于日本西本愿寺办的龙谷大学图书馆。 或许井上靖就是在龙谷大学图书馆看到那则《心经》手卷,并因此有了《敦煌》,有了NHK的《丝绸之路》系列,有了后来每年在欧亚大陆腹地寻找丝绸之路的日本人。

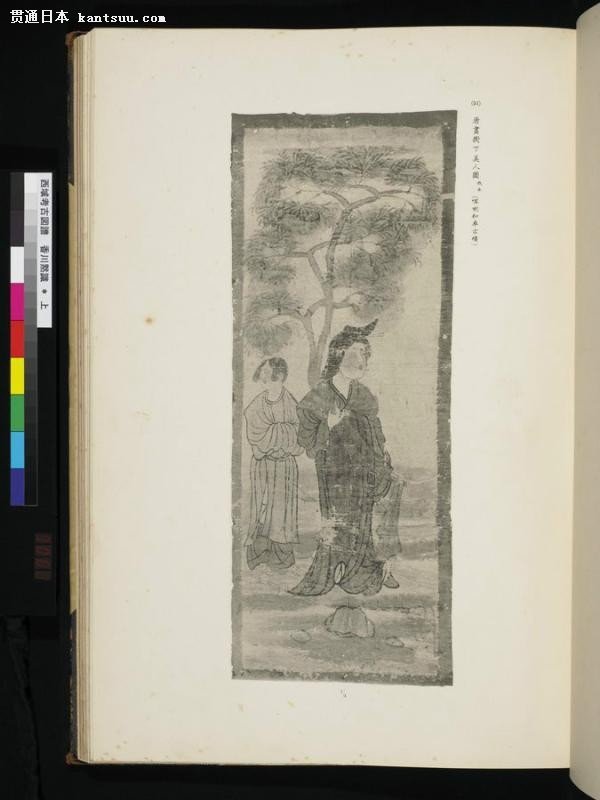

香川默识在大谷探险队所得中挑出一些有代表性的文物,辑成《西域考古图录》。此画像来自日本国立情报学研究所东洋文库珍本数据库,为唐画树下美人图(出自喀喇和卓古坟)。 |

日本人为什么对丝绸之路爱得深沉?

文化录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

相关文章

日本文乐迎来第二位“四代目”人形遣い桐竹勘十郎

京都设计师推出可持续和服,使用回收丝绸和植物染料

歌舞伎团体“新世代”启动全球巡演,融合现代音乐和传统表演

日本文化厅启动传统工艺数字保护计划

日本樱花季延长引发热议

日本茶道复兴吸引年轻人

日本骑车须在机动车道左侧骑行

日本人口不断减少,女多男少,老龄化严重,真实情况令人担忧

日本一寺庙,金碧辉煌,被誉为“土豪”

日本96岁尼姑,整天吃肉喝酒沉溺男色,彪悍人生不需要过多解释

日本的贫富差距为何这么小?

大阪万博纪念公园“红叶节”开幕 红叶与日式庭院交相辉映

草间弥生作品亮相“四叶草”

日本西友、丸井们是如何对待自有品牌的?

日本西友、丸井们是如何对待自有品牌的?

一本书了解日本人眼中的“私摄影”

38条冷知识,让你更加了解日本

日本唯一存活1442年公司,从隋朝到现在,只做一种偏门业务,依然强大

为什么日本的出租车上偶尔会看到“SOS”?

为什么日本工薪阶层也能住独栋“洋楼”?

96岁的日本尼姑吃肉饮酒,沉迷男色,彪悍的人生不需要解释

处女率超高的日本,真是一个低欲望的社会?

经济高增长,日本女性为何回家做主妇?

日本人是如何保持健康的?4个“小秘诀”多学习,或帮助身体长寿

为何日本性同意年龄只有13岁?