|

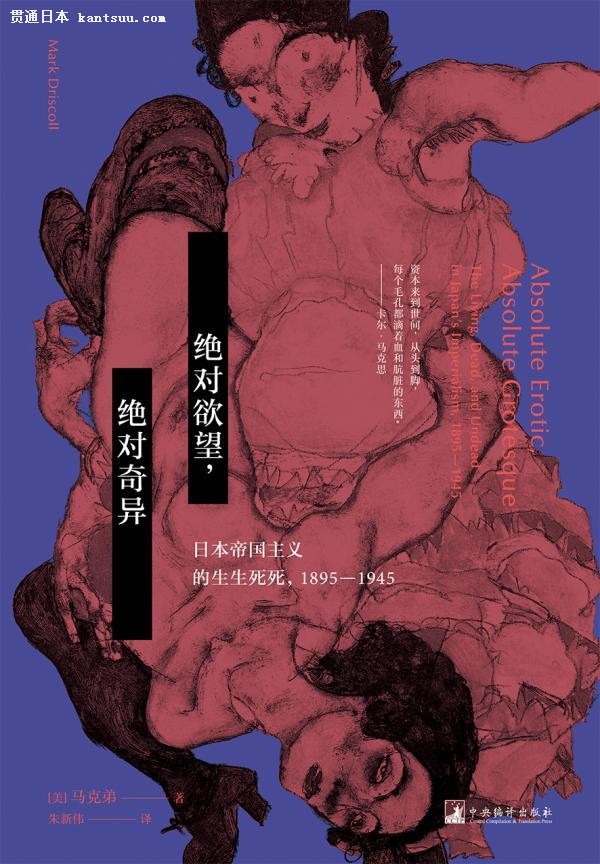

三辉图书/中央编译出版社近期出版了[美]马克弟的《绝对欲望,绝对奇异:日本帝国主义的生生死死,1895—1945》一书,描述日本如何在短短几十年间跃升为世界强国的。但与主流理论不同,马克弟注意到的是生命与劳动在其中扮演的角色,他将视线集中于权力中心的外围——中国苦力、日本皮条客、被拐卖的日本女性以及穷困的朝鲜佃农,这些身体为日本帝国主义提供了能量和劳动剩余价值。他区分出了日本帝国主义扩张的三个阶段,每个阶段都有不同的捕获、征用生命与劳动的形式:生命政治,神经政治,死亡政治。 书中,一些看似不相关的人物和现象被统一在同一个主题之下:抽鸦片的闯关东苦力、日本慰安妇、商品化社会下的现代男女、江户川乱步的小说、施虐与受虐……其中出现的劳动的身体、欲望的身体、上瘾的身体和死去的身体,都是资本主义运作过程中的牺牲品。 本文为该书序言。

本书描述日本如何在短短几十年间跃升为世界强国。当前叙述日本崛起的主流方法是关注权力的中心,这个中心或指现代科技与启蒙理性的发源地——欧美,或指日本的西化宗主城市——东京。主流理论认为,源于欧美和现代城市的先进理念与技术形式是现代发展模式的唯一动力;针对这种看法,贱民/后殖民主义研究与马克思主义——本书的两种主要理论路径——则认为,批判的焦点应该转向人的生命和劳动,特别是远离权力中心的边缘地区的生命和劳动。由此,本体论意义上的生命活力,以及被资本所剥削的剩余劳动,可被视为驱动帝国主义扩张的源动力。本书中,产生于日本边缘地区的朝鲜和中国的边缘生命和边缘劳动力将走出历史叙述的阴影,成为历史舞台的主角。生命和劳动的具体存在是身体,劳动的身体、欲望的身体、上瘾的身体和死去的身体,本书称这些身体为“先验边缘”(the peripheral a priori),所谓“先验边缘”,是把作为文化与经济发展的主体的边缘性作为时/空叙述的首要对象,套用菲尔德豪斯(D. K. Fieldhouse)的比喻,边缘殖民地是“摇晃殖民主义小狗的尾巴”(引自Uchida J. 2005,38)。在我对日本帝国主义的研究中,这条摇动帝国主义小狗的尾巴包括:中国苦力、在通商口岸活动的日本皮条客、被拐卖的日本女性以及穷困的朝鲜佃农——这些身体输送能量与劳动剩余价值给日本帝国主义。 19世纪末叶的日本政治精英非常清楚边缘殖民地对于帝国的重要性。日本的民族国家制度建设与帝国扩张同时进行,这和德国的现代历史很像。明治时期两度担任首相的政治寡头山县有朋,是最早提出殖民地边缘与帝国中心的互补性的人之一。为抵抗欧美列强对东亚的侵略(第一次和第二次鸦片战争),山县设想了两个同心圆,一个是日本本国(“主权线”),一个是抵抗西方侵略的外围警戒线(“利益线”)。日本帝国主义者想方设法说服中国人和朝鲜人,宣扬日本真心诚意保护他们抵抗西方侵略者。然而,仁慈的护佑总敌不过卑劣的贪心,资源掠夺和劳力剥削从未停歇。台湾(从1895年起)、南满(1905年)和朝鲜(1910年)三块殖民地迅速盈利,而当时日本本国还在依赖伦敦金融市场获得资本。这条外圈不仅仅是地理意义上的缓冲地带,外圈反过来还将利润输送给内圈,这些利润来源于走私毒品、拐卖妇女和榨取中国苦力和朝鲜佃农的血汗。大亚洲主义的意识形态话语有时候能够稍许降低外圈的劳动剥削和掠夺的残酷程度,但即使是最激烈反对西方价值观的日本亚洲主义者也不得不承认,现实是 “不是你死,就是我活”的强权政治,比如鼓吹东亚和睦的杉田定一(1884)在中国时说:“我不知道在这场即将来临的飨宴中,日本究竟是西方人的盘中餐还是座上客。当然,做座上客总胜过当盘中餐。”(引自Iriye1980, 331)杉田不是孤例,当时许多人都怀着希望早期日本军国主义者取代中国的东亚朝贡体系霸主地位的野心,加入19世纪80年代的大东亚主义和强权政治意识形态。日本数百年来发起的唯一一场大型战争就是为了争夺东亚朝贡体系的领导权,即1592年至1598年的万历朝鲜战争。 日本现代研究由于受数十年冷战地缘政治知识生产的误导,忽视了日本资本家在这场帝国主义飨宴中吞噬中国和朝鲜人民的劳动果实的事实。研究者们醉心于普林斯顿大学历史学家马里厄斯·简森(Marius Jansen)的学术导向(1962,11),把眼光局限在日本历史的“光明面”,要么完全无视日本所设置的亚洲外圈,要么将讨论局限于殖民主义机构与行政运作,而不去考虑对亚洲劳工的大规模暴力管制。我对日本帝国主义的描述,秉持先验边缘的方法论视域,始终围绕外圈问题进行分析,20世纪初的日本将其称为本国的“阴暗面”。在这个过程中,本书的论述必然也会涉及对日本现代性问题的分析。在那个时期,日本的人口贩子和小资本家通过管制、掠夺与压榨贱民和殖民地人民,争夺经济市场的霸主地位,以及大清帝国所把持的东亚地域与文明的霸主地位。与中国商人竞争最积极的人是日本的人口贩子和黑社会生意人,他们倾销便宜的日本商品,运作模式大获成功,建立了日本之后几十年经营外圈的机制。尽管资本积累的暴力军事形式在日本内部也同时存在,但是,诚如后殖民研究所推论的,日本帝国在外圈的经营方式虽被冠以“例外状态”,却比本国内部的资本积累更为迅速,手段更加新颖、更加残忍。因此,与现代化的从中心发散到边缘的思维方式相反,日本在外圈的暴行反过来影响了内部的宗主城市。日本商人用柔道和空手道强迫朝鲜人购买他们的低劣商品,日本皮条客伺机抢占中国人逐渐退出的人口买卖市场,日本殖民者巧取豪夺朝鲜的土地……以上这些外圈的运作方式后来统统变成日本资本积累的惯例。 本书所指示的“色欲—奇异”,意指日本从1925年到1934年所流行的现代主义大众文化,包括性学、侦探小说、图像艺术、软色情制品和都市人类学。我沿用当时日本马克思主义的分析方法,将色欲—奇异作为一种符码,色情(德勒兹和加塔利在20世纪70年代将其称作“欲望生产”)被资本主义以独特的政治方式所捕获或奇异化。在本书的三个部分中,我把欲望生产和政治奇异的中心模式分为三个时期:生命政治(1895—1914年,殖民统治台湾、朝鲜和南满殖民地的关东州,以及日本商人和领事在中国和东南亚的势力扩张),神经政治(1920—1936年,以日本“一战”后的经济崛起和都市消费资本主义的兴盛为特征),死亡政治(1932—1945年,全面战争经济和法西斯动员)。 我将展示从日本帝国主义统治开始之际,它就已经在依靠欲望和去地域化的身体所释放的持续能量来维持自身运作。第一部分,“身体政治”,我引入四种具体的主体性:中国苦力、皮条客和人贩子、朝鲜佃农以及日本性工作者。第一章的主体是中国东北地区的移民工人,或者叫“苦力”,1905年日俄战争结束后,他们用其自身的血汗建造了日本在关东州的基础设施。从1905年开始到1945年,大约2000万苦力前往,或被迫永久性迁移至东北地区,其中一大部分人在日本的资本主义企业中累死累活地工作。这些半强迫、半自愿的大规模贱民人口转移,被社会学家武者小路公秀(2006)比作非洲黑奴贸易穿越大西洋的“中间航道”(中国苦力的叫法是“闯关东”,我们或可称其为“满洲航道”),其人数之众,使中国工人与日本管理人员的比例达到300:1。由于当时资本稀缺,基本上是中国苦力的免费劳力提供了日本资本在殖民地的全部利润。 第二章,我将目光转向日本皮条客(日语称为“女衒”)和人口贩子。这些处于社会下层的男性用他们唯一可支配的商品和中国人竞争:绑架日本女性。用拐卖日本妇女的手段,这数百名日本皮条客成为第一批在亚洲经济市场获得成功的日本商人,他们建造妓院和相应的配套设施:和服服装厂、日式餐馆和奢侈品。皮条客的生意仰赖这些昂贵的商品:大约10万名日本妇女被推入火坑。其中一些妇女能够履行完契约,然后独自经营生意,这些妇女是我第三章论述的主角。随着那些逃离父权压迫而来到相对自由的外圈殖民地和租界的姐妹,这些日本性工作者成为第一批日本女商人,她们的经营对于日本帝国主义在亚洲大陆扩张的作用与那些男性皮条客的作用旗鼓相当。 朝鲜的失地农民是本书第四章的主角,他们是反抗日本殖民主义的早期力量。他们的起义运动促使日本改变原来纵容日本地主肆意妄为的对朝殖民政策,那些日本地主榨取高昂的地租,给朝鲜人民带来深重灾难。我们在这里可以看到贱民与身体政治的主体撼动帝国资本主义统治模式的最好范例。 本书第二部分“神经政治”仍然延续我的基本判断,即帝国主义资本积累依靠从边缘地区榨取剩余劳动和生命活力。我将目光放到发达的内圈,从中考掘出一种捕获和奇异化欲望生产的新模式。“一战”后日本经济崛起,日本的都市文化相应地出现了现代主义大众文化的勃兴,当时日本都市的杂志和报纸阅读人口是全世界最高的。我重点讨论色欲—奇异的文化媒介,探寻现代主义文化如何既批判又支持着资本主义权力在人体神经系统的渗透,形成我所说的“神经政治”。我尤其关注色欲—奇异现代主义的两股主潮,辨析这两股主潮所孕育出的神经政治的核心主体性:性学家、侦探小说作家、创作色情文学的革命作家,以及街头的摩登女郎和摩登先生。 第五章《一切坚固的东西都现代男女了》,主要关注两位性学家:田中香涯和中村古峡。力图破除对日本性学的欧洲中心主义式的解读,两人和其他当时的日本性学家一道,建构了一套反抗欧洲并将欧洲野蛮化的帝国主义学术体系,强调由一整套围绕性的技术生产出一种具有强烈力比多蕴含的日本男性气质。我的论点是,这种被田中和中村自然化为野蛮的、贪婪的、永不满足的“现代原始”的男性气质,在20世纪20年代被加以技术化,反过来施加到外圈发生的暴力行为中,比如1937年12月的南京和1942年2月的新加坡惨剧。 第六章《革命色情与愉悦的衰弱》,关注色欲—奇异现代主义的两位先驱:梅原北明和酒井洁。梅原辗转于数家媒体工作,通过自己翻译薄伽丘的《十日谈》一书,获得巨大成功,并于1925年掌控两家期刊。1927年他经营的出版社遭到警察严密的监控,于是他和酒井前往上海,希望将色欲—奇异的“性学革命”引入中国。本章还将介绍重要的社会学家赤神良让,他敏锐地指出,色欲—奇异作为资本主义的媒介渗透进了人的身体感官层面。在他的重要作品《猎奇社会的面相》一书中,赤神向读者展示了一种感官政治的资本主义,它依靠刺激性的图像商品控制身体,损害人的神经。他提出一种理论:商品化的爱欲(ero或erotic)通过引发消费者的兴趣和吸引人的注意力,取代了原来更为本真的欲望运作方式。第二部分以一段互文文本结尾,分析日本20世纪20年代末期在都市中流行开来的吸血鬼文化。我通过分析日本最著名的侦探小说家江户川乱步的作品,凸显出色欲—奇异商品所灌输的对谋杀和自杀的迷恋想象。 第三部分“死亡政治”,描述的是1932年3月起,处于日本伪满洲国殖民地统治下的贱民身体政治的主体:被绑架的性工作者变成了“慰安妇”;皮条客摇身一变,成为政府顾问;苦力被改造成1000万至1200万名无偿奴隶。第七章《中国人民的鸦片》,描述日本帝国主义者在占领中国期间对毒品生意的依赖。毒品作为死亡政治资本主义的核心商品,成为日本从中国人民的死亡和基本生存中榨取利益的重要工具。伪满大约50%—55%的利润来源于毒品生意;到1944年为止,伪满统治下的4000万中国人当中,有20%染上了严重的毒瘾。 第八章《日本的课业》聚焦伪满的两位主要内务官:法西斯主义者岸信介和战争贩子兼工业资本家鲇川义介。后者是日本产业株式会社的创始人。岸信介于1936年由北日本财务省派往伪满,制订工业发展“五年计划”,为日本之后与苏联的“全面战争”和与美国的“最终战争”做准备。他从伪满的毒品和人口生意中攫取大量财富。另外,1937年8月,岸信介制订了日本帝国主义的第一个强制劳动政策,授权管理朝鲜和中国的劳工,这是世界上最残忍的人身迫害之一。1937年12月,鲇川把尼桑从东京发展到伪满洲国,赚取巨额利润,其方法包括直接侵吞土地和强制劳动和间接收取伪满政府的收益金。鲇川的公司为日本军队制造征服中国和东南亚的交通运输工具和军械,他所鼓吹的法西斯主义叫作“全体主义”。 本书末章分析日本帝国主义死亡政治下的性奴制。我依靠最新披露的资料,说明大约有15万至40万慰安妇和性工作者受害,先是被死亡政治资本家当作用之即弃的商品,然后惨遭“杀害,成为活死人”。本书以满洲地区最流行的两位中国作家梅娘和李克异小说的简要分析作为结尾,他们的文本典型地反映了死亡政治主权的霸权本质。(文/马克弟 译/朱新伟) 本文转自澎湃新闻http://www.thepaper.cn/ |

欲望—奇异:生命与劳动何以促使日本的崛起?

文化录入:贯通日本语 责任编辑:贯通日本语

相关文章

日本文乐迎来第二位“四代目”人形遣い桐竹勘十郎

京都设计师推出可持续和服,使用回收丝绸和植物染料

歌舞伎团体“新世代”启动全球巡演,融合现代音乐和传统表演

日本文化厅启动传统工艺数字保护计划

日本樱花季延长引发热议

日本茶道复兴吸引年轻人

日本骑车须在机动车道左侧骑行

日本人口不断减少,女多男少,老龄化严重,真实情况令人担忧

日本一寺庙,金碧辉煌,被誉为“土豪”

日本96岁尼姑,整天吃肉喝酒沉溺男色,彪悍人生不需要过多解释

日本的贫富差距为何这么小?

大阪万博纪念公园“红叶节”开幕 红叶与日式庭院交相辉映

草间弥生作品亮相“四叶草”

日本西友、丸井们是如何对待自有品牌的?

日本西友、丸井们是如何对待自有品牌的?

一本书了解日本人眼中的“私摄影”

38条冷知识,让你更加了解日本

日本唯一存活1442年公司,从隋朝到现在,只做一种偏门业务,依然强大

为什么日本的出租车上偶尔会看到“SOS”?

为什么日本工薪阶层也能住独栋“洋楼”?

96岁的日本尼姑吃肉饮酒,沉迷男色,彪悍的人生不需要解释

处女率超高的日本,真是一个低欲望的社会?

经济高增长,日本女性为何回家做主妇?

日本人是如何保持健康的?4个“小秘诀”多学习,或帮助身体长寿

为何日本性同意年龄只有13岁?