打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口 日本汉学家加藤虎之亮如何研究《周礼》

生平与著作

加藤虎之亮,字子弸,号天渊,1879年出生于日本东京和大阪之间的静冈县,是日本著名的《周礼》学者,对中国思想与社会、汉籍版本目录之学以及汉文诗创作有着深入的研究。

加藤虎之亮曾求学于日本广岛高等师范学校汉文科,师从日本汉学家三宅真轩(1850~1934)。广岛高等师范学校成立于1902年,日本战败后于1949年并入今国立广岛大学。1908年加藤从广岛高等师范学校毕业后,先后在广岛高等师范学校附属中学、广岛陆军地方幼年学校任教。然后赴东京在青山师范学校、武藏高校任教,并于1935年获得文学博士学位,其博士论文的题目为《周礼经注疏音义校勘总说》,时年56岁。其后加藤在大东文化学院、东洋大学讲学,1938年升任教授。1948年起出任东洋大学第16任校长。

加藤虎之亮晚年出任无穷会图书馆馆长、理事长及无穷会下属研究机构东洋文化研究所所长。无穷会创立于大正四年(1915年),成立之初是为日本皇室制度改革提供决策咨询的机构,昭和十四年(1939年)起获得了日本政、经、学界的资助,建立起了专门收藏古籍的图书馆“无穷会图书馆”,并成立了以日本国学和汉学为主要研究对象的东洋文化研究所。战后的无穷会作为日本国学和汉学研究机构一直存在至今,于2014年举办了成立100周年纪念活动。加藤在东京讲学期间,受聘于日本皇室宫内省,作为御用讲师为香淳皇后讲解经史三十年余年,并于1958年获得中央政府颁发的紫绶褒章。紫绶褒章设立于1955年,授予日本学术、艺术、运动领域中贡献卓著的人,每年春秋两季在东京都颁发。1958年加藤虎之亮去世,享年80岁,生前获正四位勋三等爵位,法号“天渊院殿子弸日虎大居士”。

紫绶褒章

加藤虎之亮的著述除了其《周礼》校勘巨著《周礼经注疏音义校勘记》以外,还有《支那的贵族教育》(1921年)、《弘道馆记述义小解》(1928年)、《诗教和皇道》(《国民精神文化研究》第8册;1934年)、《孔子与教化》(1936年)、《支那的民族性》(《国民精神文化研究》第9册;1937年)、《从皇道释读〈书经〉》(1938年)、《弘道馆记及其述义》(1940年)、《诗与教化》(1943年)等。另有诗文集《纪恩帖》(1953年)、《天渊文诗》(1955年)等存世。这些著作中,加藤用功最深、成书最晚的即是《校勘记》,从其立日课校书,到该书最终出版,历时三十余年,可以说是加藤毕生的学术精萃。

加藤虎之亮

“国民精神文化研究”丛书

加藤虎之亮是日本旧制高校培养出来的知识精英,其思想观念在战前日本知识分子中具有代表性,其学术活动虽然并非为日本军国主义侵华活动直接服务,却是塑造战时日本国民性的支柱性力量。1932年,日本文部大臣的咨询机构“学生思想问题调查委员会”向文部大臣提交资政报告中指出左翼思潮在日本青年中十分流行,青年对社会问题高度敏感,对当时世界及日本的政治经济形势非常不满,强烈批判贫富差距悬殊的社会现实。

为了扭转青年意识形态赤化的趋势,日本官方力求用“以天皇为中心单一民族的国体论”替代马克思主义世界观,由此成立了文部省直属的研究、教育为一体的专门机构——国民精神文化研究所。在理论构建和教育实践上,国民精神文化研究所在战前一度产生了巨大的文化影响,“国民精神文化研究”就是在这样的背景下问世的一部丛书。加藤是国民精神文化研究所的重要成员,不仅参与了“国民精神文化研究”丛书的编著,还是该丛书第八、第九册的作者,该丛书推出时正值日本发动全面侵华战争之际。

国民精神文化研究所于昭和十一年(1936年)公布的《设立旨趣》中申明:“明治维新以来,日本受到欧美近现代文化的影响,陷入了轻率模仿、追随西方近现代文化的风潮,这对我们的国家生活、家庭生活造成的破坏必须引起担忧。危机存在于整个国家生活中……欧美近现代文化的影响,为日本传统的国家与家族秩序带来了危机,这就是所谓‘思想上的国难’。” 国民精神文化研究所希望全面确立日本的学术,1934年设立了历史、国文、艺术、哲学、教育、法政、经济、自然科学、思想等研究部门,如法政科的目标是确立日本的国家学,设置课题如“作为现代国家指导原则的皇道”、“宪法学权威问题”等;经济科的目标是确立日本国民经济学,设置课题如“日本经济思想史研究”、“日本统治经济原理与构成”等。所内研究伦理学的小野正康后来担任了伪满洲国的教育司长。

论中国国民性

加藤虎之亮在其撰写的《支那的民族性》(《国民精神文化研究》第9册)一书中认为,“中国的统治阶级和下层民众的关系很淡薄,作为国家组织的朝廷,实际是君主和百官结为一体,休戚与共,而他们的国家却与下层民众没有关系,就好比海水,君与臣是表面的波澜,虽然波浪起伏,但底层却是什么动静也没有。”

加藤虎之亮在该书序言中说:“如今皇军勇猛果敢地活跃于陆海空中,对傲慢不讲信义的支那给以膺惩。此次事变的原因,就在于南京政府为了营一己之私,以巧妙的手段投合支那的民族性,使十年来培养起来的侮日、排日、抗日结出恶果。支那的国民性究竟是怎样的?……正如‘知彼知己,百战不殆’是兵法秘诀一样,彼我之间互相了解,是互相敬爱和亲的要谛。所以我相信现在我们来思考支那的国民性,并不是徒劳无益的事情。”

书中又说:“自己对蒋政权的不法非道的行为所怀有的敌忾心,并不在别人之下,但又恐怕出于义愤而〔对支那民族性〕过于贬斥,故努力平心静气,慎阿谀,戒迁怒,尽力把支那民族性正确地传达给青年诸君。”

显然,加藤虎之亮在中国国民性研究中刻意标榜的客观性有着强烈现实关怀和实际指向,实际上为日本侵华提供了文化和教育上的支持。加藤虎之亮对于汉籍的研究宗旨一方面是为了对抗欧美文化对日本和东洋文化的侵蚀,另一方面,也不排除与中国思想文化界争夺正统的考虑。这种思想意识在当时日本的知识界是具有一定普遍性的,如此我们才能理解为何作为近代日本知识精英的加藤虎之亮对中国的《周礼》文献研究情有独钟,以及他为日本皇室宣讲汉籍经典抱有如此的热情。加藤汉籍经史讲授的对象香淳皇后,正是发动二战的昭和天皇的妻子,也是日本最长寿的皇后,享年97岁。

昭和天皇与香淳皇后

国民精神文化研究所在日本战败后,由于其思想意识为日本军国主义服务,被麦克阿瑟领导的驻日盟军司令部(GHQ)遣散。其中大批知识分子的命运与日本皇室相似,失势之余却并未遭到彻底清算,不少学者在战后日本的新式大学和研究机构重新找到了教职,继续从事日本国学尤其是汉学的研究。

二十世纪的《周礼》研究

加藤虎之亮《校勘记》一书的学术特色及其局限,我们只有通观十九世纪末及整个二十世纪《周礼》学的研究成绩,才能给出较为准确的定位。

清光绪二十五年(1899年),孙诒让的《周礼正义》正式写定,该书被视为清代《周礼》研究的集大成之作,亦可以作为经学时代《周礼》研究的收官和殿军的作品。一方面孙诒让娴熟掌握传统训诂的方法和技巧,将诸子文献作为《周礼》同时代的语言材料,将子、史部文献自觉全面地纳入对《周礼》的比较考察之中,可以说是发扬了清代学术的优良传统,这是之前的历代《周礼》研究所不及的;另一方面,孙诒让有意识地吸收了清代古文字学,尤其是《说文》研究的丰富成果,用于对《周礼》名物制度的考证。这种研究方法仍然被我们现代古典研究所继承和发扬。与此同时,孙诒让对《周礼》的认识仍然停留在“周公致太平之迹”的水平上,认为重新研读《周礼》、阐释《周礼》所反映的政治制度,可以揣摩周公制作西周制度的初衷和理想。从这个意义上讲,《周礼正义》仍旧是一部经学著作,其所包涵的精神寄托不可能依靠其对文献本身的研究来实现。晚清以前的《周礼》研究充斥着类似的经学曲解,直接影响了《周礼》研究的进展和水平。迟至晚清,学术界对《周礼》的成书时间和文献性质仍然没有一个科学的认识,甚至依旧有学者笃信《周礼》乃周公所作,或是认为《周礼》乃刘向、刘歆父子的伪作。

民国以降,科学地整理古典逐步形成风气,历史地看待文献的形成过程成为主流,郭沫若、钱穆、杨向奎、顾颉刚、徐复观、金景芳、彭林、金春峰等对《周礼》的性质进行了探讨。《周礼》的成书时间和内容来源问题成为一个聚讼纷纭的问题。

1932年,钱穆发表《〈周官〉著作时代考》,文章虽然在具体的材料应用上并没有超过孙诒让的水平,但是在对待文献的眼光上,已经完全摆脱了传统经学的束缚,转而采用历史文献的态度,深入讨论了《周礼》一书的成书时间与内容性质。钱穆通过对《周礼》文本的分析,认为《周礼》一书乃战国成书的文献,名物制度多出于战国,这个结论为当时学术界所普遍接受。由于钱穆限于自身的学术训练以及民国时代考古学、出土文献及古文字学的发展水平,《〈周官〉著作时代考》并没有充分利用考古材料与出土文献对《周礼》做出更进一步的分析,甚至没有做相关尝试,不能不说是一大遗憾。同年,郭沫若的《周官质疑》发表,郭文也持《周礼》成书于战国之说。

中华人民共和国建国以后,新的古典学范式尚未建立,传统经史研究又陷入低潮,系统研究《周礼》的著作在1978年以前几乎没有。杨向奎先生于1954年发表于《山东大学学报》的《〈周礼〉的内容分析及其成书年代》从社会思想和社会制度的角度分析了《周礼》的成书年代,具有强烈的时代色彩。1978年顾颉刚在《文史》第六辑发表《周公制礼的传说和周官一书的出现》一文,断定《周官》为“齐人所作”,“《周官》与《管子》是齐文化的‘两个孪生子’”,此结论至今影响巨大。1991年出版的彭林《〈周礼〉主体思想与成书年代研究》,则侧重于对《周礼》思想文化内涵的挖掘,而不是对《周礼》文本本身及其内容来源的探讨,因此该书对《周礼》成书所处时代的结论也未被大多数学者所接受。台湾方面, 1980年徐复观发表了《〈周官〉成立之时代及其思想性格》,1987年侯家驹发表了《〈周礼〉研究》,1993年金春峰发表了《周官之成书及其反映的文化与时代新考》,这些著作虽然结论各不相同,但都遵循了钱穆对待历史文献的基本态度,能客观地对《周礼》的成书年代与文献性质加以讨论。

当代《周礼》研究在结合出土器物和文献方面发展尤为迅速,尤其是和金文铭文中职官的对比研究,杨筠如、张亚初、刘雨等学者做了系统的梳理和讨论,《周礼》研究无论是从意识上还是从手段上都进入了一个科学的或者说现代古典学的境界。《周礼》中所涉及的名物制度为有越来越多的出土文献和器物所佐证,从而为进一步断定《周礼》的成书年代提供了可靠的依据。战国竹书的出现,为我们理解战国时代的学派分合、图书传布提供了一个非常可靠的背景。从这个基础出发,重新理解战国学派互相影响、互相吸收的过程和方式,可以为了解《周礼》的学术来源和学派分属提供一个崭新的视角。

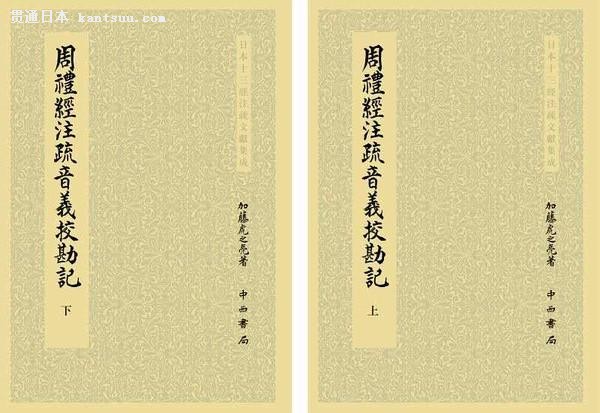

《周礼经注疏音义校勘记》书影

《校勘记》及其成就

从以上对十九世纪末及二十世纪《周礼》研究的粗略梳理来看,加藤虎之亮的《校勘记》是一部纯粹的《周礼》校勘学著作,其学术定位在于尽可能多地搜罗传世《周礼》版本加以校勘,对通过版本校勘可以确定的字、词、句问题加以按断。据石立善教授《景印再版序》,加藤《校勘记》在对《周礼》经文、东汉郑玄注、唐贾公彦疏、六朝陆德明音义进行全面详细校勘研究之际,所用的《周礼》历代抄本、刻本与注本及相关文献多达一百九十三种,对现存各种版本及相关文献可谓网罗殆尽。穷三十余年之功,如此详尽地对《周礼》这一部书的历代文献加以校勘比对,以民国时代中国古典研究者的研究条件来说,简直是无法想象的。新中国建国之后,古典研究一度落入低潮,也使得这样的工作没有条件充分开展。跨入21世纪,当我们重新检视二十世纪古典研究的成果时,突然发现我们目前仍要补上这个巨大的缺环,这正是加藤虎之亮《校勘记》的重大价值与示范性意义所在。

同时,我们也应当看到,加藤虎之亮著述这部《校勘记》时,其学术眼光和学术方法早已与中日《周礼》学研究的前沿脱节。如同当代《诗经》、《尚书》研究一样,版本校勘已经不是古典研究的主要面向,我们不能期望于通过依靠校勘唐宋以降的版本给我们带来很多关于古典本身及其时代背景的新知。加藤《校勘记》无论在古典研究新范式的自觉使用上,对历史文献研究划分层次的观念上,还是在对十九世纪已降新出土文献和考古材料的使用上,都没有跟上《周礼》研究前沿的步伐。因此,把《校勘记》视为旧式《周礼》校勘研究的集大成之作,应该并不过分。

加藤虎之亮的人生和著作始终与中国经典纠葛在一起。正如孙诒让所作《周礼政要》,加藤虎之亮的《校勘记》寄托了他作为一个日本知识人对东方世界、尤其是日本文化命运的深深忧思。他对中国典籍研读的初衷和最终为之做出的贡献,又犹如中日两国的现代命运,在碰撞与共生中最终走向了新的交融。

近日上海师范大学石立善教授主编的《日本十三经注疏文献集成》第一种加藤虎之亮著《周礼经注疏音义校勘记》由中西书局影印出版。《校勘记》是《周礼》版本校勘研究领域最重要的成果之一,代表了汉籍东传后日本汉学家校勘整理中国古代经典的最高水准。该书的出版为我国当前《周礼》研究提供了重要的参考文献。(文/徐渊)

转自澎湃新闻: http://www.thepaper.cn/

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口